- Von Matthias Körnich

Veränderung ist nicht gleich Veränderung. Oft werden in Unternehmen oder Organisationen Prozesse angestoßen, die auf den ersten Blick nach Wandel aussehen – neue Formate, neue Gremien, neue Rollen. Doch bei genauerem Hinsehen bleibt vieles beim Alten. Die Struktur bleibt stabil, die Entscheidungslogik unverändert, die Verantwortung diffus.

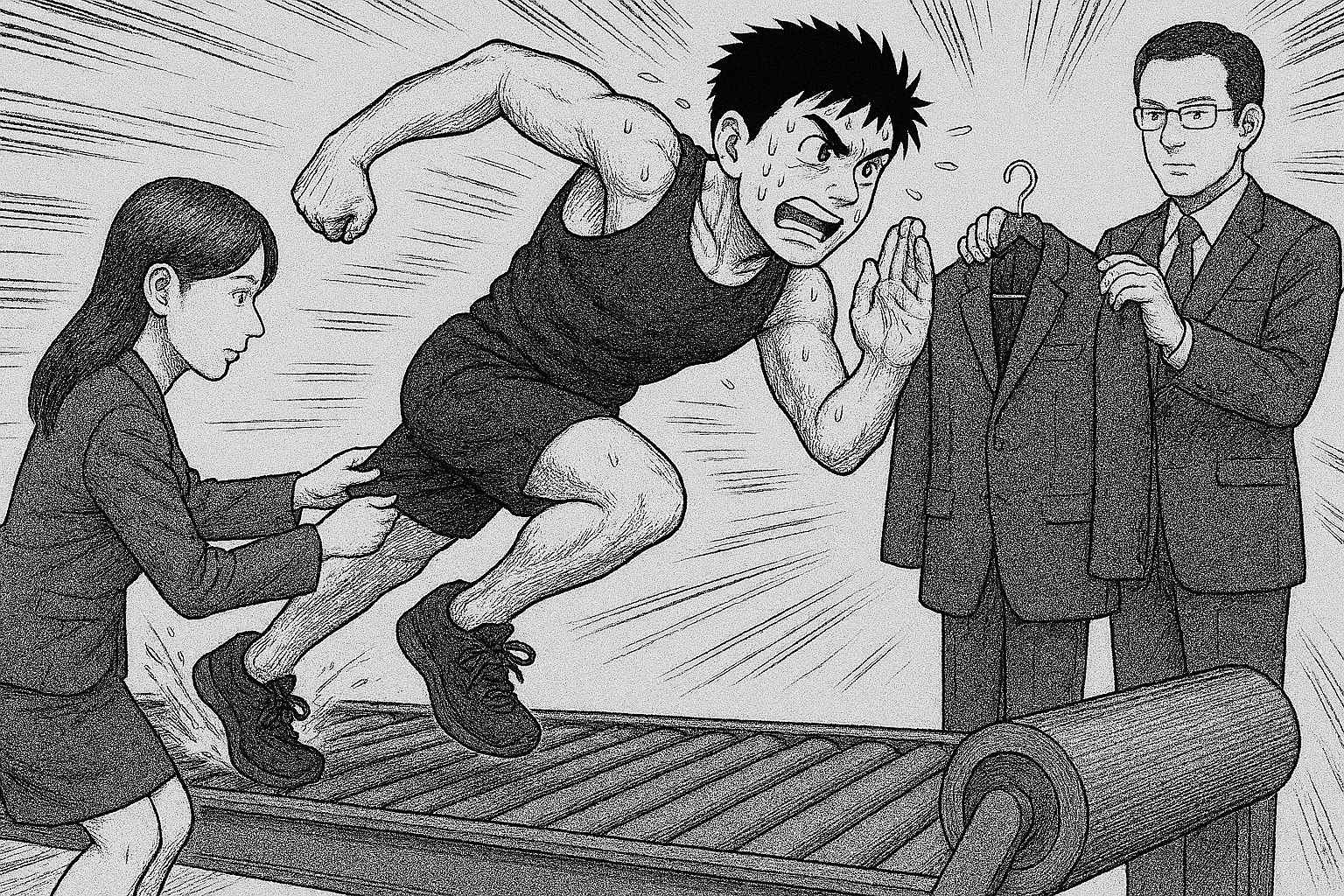

Was hier passiert, lässt sich mit einem Begriff aus der Systemtheorie beschreiben: Pseudoveränderung. Das System reagiert auf den Druck zur Veränderung – aber so, dass es sich selbst erhält. Es verändert sich nur so weit, wie es seine eigene Ordnung nicht gefährdet.

Die Logik der Selbststabilisierung

Organisationen sind darauf ausgelegt, Komplexität zu reduzieren und Stabilität zu sichern. Veränderung bedeutet Risiko – und Risiko wird oft durch Struktur kompensiert. So entstehen neue Beratungskreise, Abstimmungsprozesse oder Rollen, die den Eindruck von Bewegung erzeugen, aber keine echte Transformation bewirken.

Typische Muster der Pseudoveränderung

- Struktur statt Kultur: Es werden neue Prozesse eingeführt, ohne die zugrunde liegende Haltung zu hinterfragen.

- Delegation statt Entscheidung: Verantwortung wird verteilt, aber nicht übernommen.

- Symbolische Beteiligung: Mitarbeitende werden gehört, aber nicht wirklich einbezogen.

- Komplexitätssteigerung: Mehr Abstimmung, mehr Dokumentation – aber weniger Klarheit.

Warum das gefährlich ist

Pseudoveränderung kann Vertrauen untergraben. Sie erzeugt Frustration, weil sie Erwartungen weckt, die nicht erfüllt werden. Und sie bindet Energie, die für echte Veränderung gebraucht würde.

Impuls zum Weiterdenken

Wo erleben du Pseudoveränderung – und wie gehst du damit um? Was müsste sich wirklich verändern, damit das System nicht nur reagiert, sondern sich weiterentwickelt?